Berbuat Baik: Antara Ilusi dan Esensi

TrenNews.id – Berbuat baik selalu terdengar indah.

Ia menjadi kata yang lembut, menenangkan, dan memberi kesan luhur pada siapa pun yang mengucapkannya.

Namun di balik keindahan itu, muncul pertanyaan yang menggugah nurani,

apakah kebaikan hari ini masih memiliki makna sejati,

atau justru telah menjelma menjadi ilusi moral yang kita ciptakan untuk menenangkan diri sendiri?

Dalam masyarakat modern yang serba terbuka, kebaikan tidak lagi bersembunyi di ruang hati.

Ia kini hadir di ruang publik, direkam, disaksikan, dan disebarkan.

Kebaikan seolah harus memiliki bentuk agar diakui keberadaannya.

Padahal, mungkin di sanalah ia mulai kehilangan esensinya.

Kita hidup di zaman yang menuntut bukti visual atas segalanya.

Menolong seseorang tanpa dokumentasi seolah belum cukup disebut kebaikan.

Membantu tanpa unggahan dianggap belum selesai.

Padahal, sejatinya, banyak kebaikan besar justru lahir dalam diam.

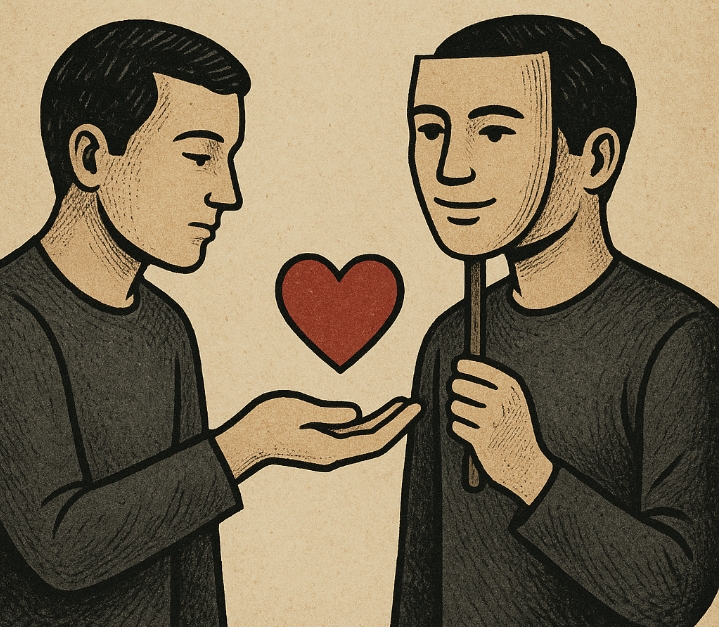

Ilusi kebaikan terbentuk ketika niat yang murni dikendalikan oleh keinginan untuk terlihat baik.

Tindakan sosial bergeser menjadi pencitraan, kepedulian berubah menjadi alat validasi diri.

Maka, yang tersisa bukan lagi makna memberi, melainkan rasa ingin diakui.

Kita menjadi generasi yang lebih pandai menunjukkan kebaikan daripada menjalankannya.

Dan di titik itu, kebaikan kehilangan jiwanya, menjadi topeng moral di tengah hiruk-pikuk dunia digital.

Sejak lama manusia berusaha memberi bentuk pada kebaikan.

Ia diwujudkan dalam tindakan, simbol, dan sistem sosial.

Namun ketika bentuk menjadi tujuan, bukan sarana, kebaikan berhenti hidup.

Kebaikan seharusnya mengalir dari dalam ke luar, dari kesadaran, bukan dari tekanan sosial.

Dari empati, bukan dari kebutuhan akan pengakuan.

Sebab yang membedakan esensi dari ilusi adalah arah niatnya.

Ilusi bergerak dari luar ke dalam: ia haus pujian, menunggu tepuk tangan.

Sementara esensi mengalir dari dalam ke luar, ia diam, tapi menenangkan, sederhana, tapi tulus.

Ironisnya, kebaikan pun bisa melukai.

Bantuan yang salah arah dapat memperlemah.

Kasih tanpa ketegasan bisa memperpanjang penderitaan.

Maaf yang tergesa dapat menutup jalan bagi keadilan.

Artinya, kebaikan tanpa kebijaksanaan hanyalah niat baik yang tersesat.

Ia tampak benar, namun tak selalu membawa kebenaran.

Berbuat baik bukan hanya soal hati yang lembut, tapi juga tentang pikiran yang jernih.

Kebaikan sejati tidak selalu besar.

Ia bisa hadir dalam hal-hal kecil,

menahan amarah, menutup aib seseorang, atau sekadar mendengarkan tanpa menghakimi.

Kebaikan seperti ini tidak butuh sorotan, tapi meninggalkan bekas di hati yang disentuhnya.

Mungkin, inilah bentuk tertinggi dari kebaikan, keheningan yang bermakna.

Ia tidak mencari tepuk tangan,

tapi meninggalkan ketenangan.

Berbuat baik bukan tentang seberapa besar dampaknya di mata dunia,

tetapi seberapa dalam ia mengubah hati pelakunya.

Kebaikan sejati tidak perlu tampil megah, karena yang membuatnya berharga bukan bentuknya, melainkan ketulusannya.

Kita boleh hidup di zaman yang sarat simbol, tetapi jangan melupakan akar moral yang membuat simbol itu bermakna.

Selama manusia masih mau mendengar suara kecil di dalam dirinya suara yang mengajak untuk menolong, memaafkan, dan memahami selama itu pula kebaikan masih punya tempat di dunia ini.

Menulis opini ini pun membawa refleksi yang jujur, apakah penulis juga sedang mencari pengakuan?

Apakah tulisan ini bukan bentuk lain dari ilusi kebaikan usaha agar terlihat lebih sadar, lebih bijak, lebih manusiawi?

Barangkali iya.

Namun di titik ini, penulis memilih untuk jujur, bahwa menulis tentang kebaikan tidak membuat siapa pun menjadi lebih baik, tapi mungkin bisa menjadi pengingat kecil agar kita tidak berhenti mencarinya.

Penulis meminjam kalimat dari seorang sahabat yang telah mendahului:

“Berbuat saja.”

Karena mungkin, pada akhirnya, kebaikan bukan untuk dibicarakan,

bukan untuk dinilai, bukan pula untuk dikenang melainkan untuk dilakukan, sesederhana itu.

“Kebaikan sejati tidak bersuara,

tapi dari keheningannya, dunia belajar mendengar kembali.”

Redaksi

Tinggalkan Balasan